بات زيت النخيل مكوناً أساسياً يدخل في العديد من المنتجات التي نستعملها يومياً؛ مثل الطعام والصابون وأحمر الشفاه وحتى حبر الصُحف؛ لكن سمعة صناعة زيت النخيل سيئة، ويُعرف بأنه «أكثر المحاصيل المكروهة» في العالم بسبب علاقته بإزالة الغابات في جنوب شرق آسيا، وبالرغم من الحملات التي تدعو لمقاطعته، فقد ارتفع استهلاك زيت النخيل في العالم أكثر من الزيوت النباتية الأخرى، وبلغ الاستهلاك العالمي عام 2020 أكثر من 73 مليون طن.

في الواقع؛ يُعتبر إنتاج زيت النخيل رخيصاً نسبياً؛ إذ يمكن لنبات نخيل الزيت الأفريقي -الذي يستخرَج منه- إنتاج عشر أضعاف كمية زيت الصويا التي ينتجها نبات فول الصويا في نفس المساحة المزروعة.

ولكن كما أشرح في كتابي الجديد عن تاريخ زيت النخيل، فإن هذه السلعة المثيرة للجدل لم تكن رخيصةً دائماً، فقد استغلّ الاستعمار هذه الصناعة في الماضي مستفيداً من رخص اليد العاملة ووفرة الأراضي المتاحة للزراعة؛ والذي صعّب بدوره تحوّل هذه الصناعة إلى مسارٍ أكثر استدامةً.

من العبودية إلى العناية بالبشرة

بقي زيت النخيل غذاءً أساسياً للسكان لفترةٍ طويلة في المنطقة الممتدة من السنغال إلى أنغولا على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ثم انتقل إلى دول العالم الأخرى في القرن السادس عشر على متن السفن التجارية التي كانت تنقل العبيد عبر المحيط الأطلسي.

كان زيت النخيل هو الغذاء الأساسي الذي ساعد العبيد على البقاء على قيد الحياة خلال رحلتهم عبر المحيط الأطلسي، وقد أشار «هنري برهام»؛ مؤلف كتاب «هورتوس أميركانوس» الذي صدر عام 1711، إلى أنّ التجار كانوا يقومون بدهن جسد العبيد بزيت النخيل ليبدو ناعماً ولامعاً وحيوياً قبل إرسالهم إلى ساحة «مزاد العبيد» لبيعهم بسعرٍ مرتفع.

بحلول منتصف القرن السابع عشر، كان الأوروبيون يستخدمون زيت النخيل على بشرتهم أيضاً. زعم الكتاب الأوروبيون؛ مستندين إلى الممارسات الطبية الأفريقية، أن زيت النخيل له فوائدُ عظيمة في علاج الكدمات أو علامات الإجهاد التي تظهر على البشرة، وبحلول تسعينيات القرن الثامن عشر، كان الصناعيون البريطانيون يضيفون زيت النخيل إلى الصابون لإعطائه لونه البرتقالي المحمر ورائحته الشبيهة بالبنفسج.

بعد أن ألغت بريطانيا تجارة الرقيق عام 1807، سعى التجار إلى جعل تجارة زيت النخيل قانونية، فخفّضت بريطانيا الرسوم الجمركية على زيت النخيل في العقود التالية وشجعت الدول الأفريقية على التركيز على إنتاجه، وبحلول عام 1840، كان زيت النخيل رخيصاً إلى درجةٍ سمحت له بأن يحلّ محلّ الدهن الحيواني وزيت الحوت كلياً في صناعة بعض المنتجات مثل الصابون والشمع.

اقرأ أيضا: 4 أسباب تجعل الحفاظ على البيئة أهم أهدافنا

فَقَد زيت النخيل سمعته كسلعةٍ فاخرة مع شيوع استخدامه أكثر، وقد دفع المصدّرون سعر زيت النخيل إلى الانخفاض من خلال توفير عمالةٍ رخيصة لتقوم بعملية تخمير ثمار النخيل وتليينها واستخراج الزيت منها؛ لكن الزيت الناتج كان رديئاً. قام المشترون الأوروبيون بدورهم بتطبيق عمليات كيميائية جديدة على الزيت الناتج لإزالة الروائح الكريهة والألوان منه، وكانت الناتج مادةً قليلة الطعم، ويمكن أن تحلّ محلّ العديد من الدهون والزيوت باهظة الثمن.

صناعة زيت النخيل والاستعمار

بحلول عام 1900، نشأت صناعة جديدة سيطرت على صناعة باقي أنواع الزيوت، فقد اخترع الكيميائي الفرنسي «هيبوليت ميج موريس» المارغرين في عام 1869 كبديلٍ رخيص للزبدة، وسرعان ما أصبحت المادة الأساسية في الوجبات الغذائية للطبقة العاملة في أوروبا وأميركا الشمالية.

استُخدم زيت النخيل لأول مرة لصبغ زبدة المارغرين باللون الأصفر؛ ولكن تبين أنه مكوّن رئيسي مثالي لصناعة زبدة المارغرين، لأنه يبقيها جامدةً في درجة حرارة الغرفة العادية بينما يذوب في الفم؛ مثل الزبدة العادية تماماً.

تطلّع أرباب صناعة المارغرين والصابون؛ مثل البريطاني «ويليام ليفر»، إلى المستعمرات الأوروبية في أفريقيا للحصول على كميات أكبرَ من زيت النخيل الطازج الصالح للأكل؛ لكن المجتمعات الأفريقية رفضت في أغلب الأحيان منح الأراضي للشركات الأجنبية، لأن صناعة النفط اليدوية كانت ما تزال أكثر ربحاً منها، فلجأ منتجو النفط الاستعماريون إلى الإكراه الحكومي والعنف لتوظيف العمالة اللازمة لصناعة زيت النخيل.

بينما حقق المستعمرون نجاحاً أكبرَ في جنوب شرق آسيا؛ حيث أنشؤوا صناعةً جديدةً لزراعة نخيل الزيت، فمنحوا شركات الزراعة وصولاً غير محدود تقريباً إلى الأراضي التي أرادوا استثمارها. استأجرت تلك الشركات «عمّال الكوليز»؛ وهو تعبير عنصري مهين استخدمه الأوروبيون للإشارة إلى العمال المهاجرين من جنوب الهند وإندونيسيا والصين، ويعود أصل التسمية إلى الكلمة الهندية «Kuli»؛ وهي اسمٌ قبلي للسكان الأصليين، أو إلى نفس الكلمة في اللغة التاميلية والتي تعني «الراتب»، وقد كان هؤلاء العمال يعملون بموجب عقود قسرية وأجور زهيدة وتحت قوانين تمييزية.

كما تكيّفت زراعة زيت النخيل مع موقعها الجديد أيضاً، ففي حين كانت أشجار النخيل المتناثرة في أفريقيا تنمو لارتفاعاتٍ شاهقة، كانت في آسيا قصيرةً وزُرعت في مزارع صغيرة ومنظمة لتسهيل حصادها. بحلول عام 1940، كانت كمية زيت النخيل التي تصدرها المزارع في أندونيسيا وماليزيا أكبر من صادرات أفريقيا كلها.

اقرأ أيضا: إليك أسباب حدوث الزلازل وآثارها على الإنسان والبيئة

هدية ذهبية؟

احتفظت شركات المزارع بإمكانية وصولها إلى الأراضي الرخيصة بعد حصول إندونيسيا وماليزيا على استقلالهما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وصفت السلطات الإندونيسية زيت النخيل الناتج عن صناعتها الزراعية التي نمت سريعاً بأنه «هدية ذهبية للعالم».

نما استهلاك زيت النخيل مع تراجع الزيوت المنافسة؛ مثل زيت الحوت والدهون الحيوانية، وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ازدادت المخاوف الصحية حول الزيوت الاستوائية كزيت جوز الهند والنخيل؛ مما أدّى إلى انخفاض طلب أوروبا وأميركا الشمالية على زيت النخيل؛ لكن الدول النّامية استمرت في استخدامه في أغراض القلي والمخبوزات.

توسّعت المزارع لتلبية الطلب؛ حيث حافظت على انخفاض التكلفة من خلال تشغيل العمال المهاجرين بأجورٍ زهيدة؛ والذين كانوا في غالبيتهم غير موثقين، ومن إندونيسيا والفلبين وبنغلاديش وميانمار ونيبال؛ مما أعاد إنتاج بعض الممارسات التعسفية التي سادت في الحقبة الاستعمارية بحقّ العمال.

في التسعينيات، تحرّك المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحظر الدهون المتحولة غير الصحية -وهي نوع من الدهون الموجودة في الزيوت المهدرجة جزئياً- من الأطعمة، فتحوّل المصنّعون إلى زيت النخيل كبديل رخيص وفعال، ونتيجةً لذلك؛ زادت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت النخيل خلال العقدين الأخيرين بأكثر من الضعف، بينما زادت واردات الولايات المتحدة بحدود عشرة أضعاف، ولم يلاحظ الكثير من المستهلكين هذا التحوّل.

وجد المصنعون استخداماتٍ جديدةً لزيت النخيل نظراً لرخص ثمنه، فحلّ مكان المواد الكيميائية المُستخرجة من النفط؛ والتي كانت تدخل في صناعة الصابون ومستحضرات التجميل، كما أصبح مادةً أوليةً لتوليد الوقود الحيوي في آسيا بالرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن توليد الوقود الحيوي من زيت النخيل الآتي من أراضي المزارع الجديدة المقامة مكان أراضي الغابات، يزيد من انبعاثات غازات الدفيئة بدلاً من تقليلها.

يعمل الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من الوقود الحيوي المستخرَج من زيت النخيل، بسبب المخاوف المتعلقّة بإزالة الغابات؛ لكن إندونيسيا تعمل على زيادة إنتاج الوقود الحيوي من زيت النخيل وتسوّقه باسم «الديزل الأخضر»، وتعمل أيضاً على تطوير أنواع أخرى من الوقود الحيوي القائم على النخيل.

مقاطعة أم إصلاح؟

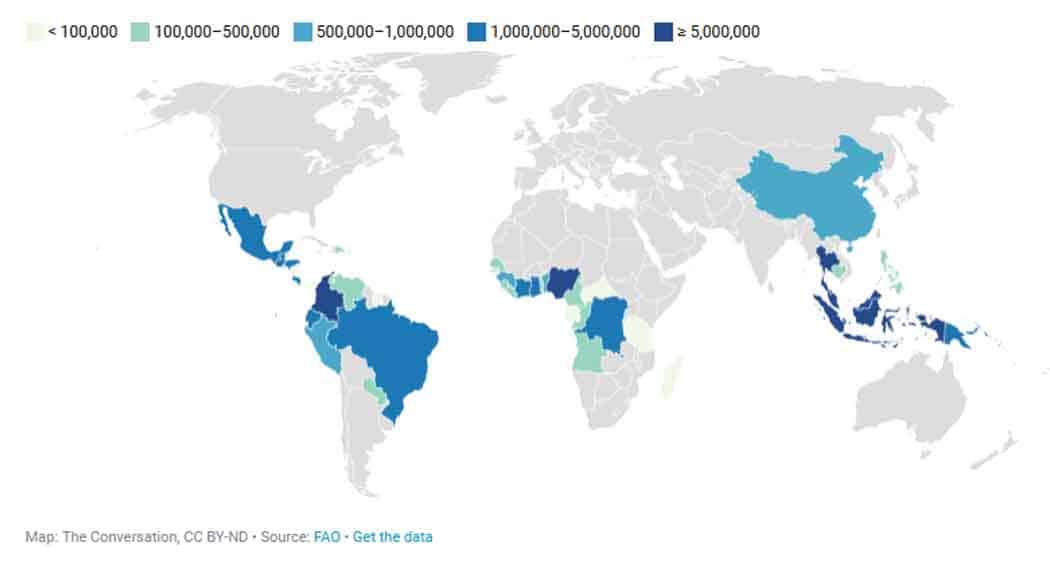

تزيد المساحات المزروعة بأشجار نخيل الزيت حالياً في جميع أنحاء العالم على مساحة ولاية كانساس، ولا تزال هذه الصناعة تنمو يوماً بعد يوم. تتركّز النسبة الأكبر من المزارع في آسياً؛ لكن المزارع آخذة في الانتشار في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وقد توصّل تحقيقٌ أُجري في عام 2019 يتعلق بإحدى الشركات المنتجة لزيت النخيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى أن العاملين في هذه الشركة يتعرضون لممارسات عملٍ وظروفٍ قاسية تشبه الممارسات التي سادت في صناعة زيت النخيل خلال حقبة الاستعمار.

وقد سلّطت الصحافة الضوء على الحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة هذه الصناعة. فوفقاً للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فإن إزالة الغابات الاستوائية لصالح مزارع زيت النخيل يهدد حوالي 200 نوعٍ بالإنقراض؛ بما في ذلك إنسان الغابة (الأورانجوتان) والنمور، وفيلة الغابات الأفريقية.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والعديد من المدافعين الآخرين يجادلون بأن التخلي عن صناعة زيت النخيل ليس هو الحل، فنظراً لاستخداماته المتعددة؛ إن التحوّل إلى المحاصيل الزيتية البديلة الأخرى يمكن أن يسبب المزيد من الضرر، لأن ذلك يتطلّب إزالة المزيد من الغابات لزراعتها.

هناك طرق أكثر عدلاً واستدامةً لإنتاج زيت النخيل. تشير الدراسات إلى أن استخدام تقنيات الحراجة الزراعية (نهج متكامل لاستخدام المزايا التفاعلية الناتجة عن الجمع بين الأشجار والشجيرات مع المحاصيل و/أو الماشية) على نطاقٍ صغير؛ مثل الأساليب التي كانت منتشرةً سابقاً في أفريقيا وفي المجتمعات المنحدرة من أصولٍ أفريقية في أميركا الجنوبية، يوفّر طرقاً فعالةً من ناحية التكلفة لإنتاج زيت النخيل، وتحافظ على البيئة في نفس الوقت.

ولكن السؤال هو ما إذا كان المستهلكون يهتمون لهذا الأمر، فقد حصلت أكثر من 20% من منتجات زيت النخيل في عام 2020 على علامة الاستدامة من اتحاد المائدة المستديرة لاستدامة زيت النخيل (راسبو - RSPO)؛ وهي منظمة غير ربحية تضم منتجي نخيل الزيت ومصنّعي السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة والبنوك والمجموعات المؤيدة للصناعة، ورغم ذلك؛ لم تجد نصف هذه المنتجات مشترين مستعدين لدفع المزيد مقابل ميزة استدامتها، وإلى أن يتغيّر هذا الواقع؛ ستتحمّل المجتمعات والنظم البيئية الضعيفة تكاليف إنتاج زيت النخيل الرخيص.

هذا المقال محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

اقرأ أيضا: هل العُلب القابلة لإعادة الاستخدام أرفق بالبيئة من تلك التي تستخدم مرة واحدة؟