أعلن العلماء عن اكتشافهم هذا في مجلد جديد يتضمن 50 فصلاً ونشرته مطبعة جامعة لايدن مؤخراً تحت عنوان: "أنبياء وشعراء وعلماء" (Prophets, Poets and Scholars).

من المعتقد أن أبولونيوس (262 ق. م - 190 ق. م) أحد أعظم علماء الرياضيات في اليونان القديمة، وهو مشهور بكتابه المهم جداً الذي يحمل عنوان "رسالة أبولونيوس في المخروطات" (the Conics of Apollonius)، حيث طرح فيه مصطلحات القطع الزائد (hyperbola) والقطع الناقص (ellipse) والقطع المكافئ (parabola).

وفقاً للمجلد الذي نشرته الجامعة، "كان كتاب ’رسالة أبولونيوس في المخروطات‘ (200 ق. م تقريباً) أحد أهم الأعمال الرياضية في اليونان القديمة. يتناول هذا العمل نظرية القطوع الناقصة والمكافئة والزائدة، وهي المنحنيات التي يمكن أن نراها عند توجيه مصباح يدوي إلى الجدار". يتألف عمل أبولونيوس من 8 كتب، غير أنه لم يكن متاحاً منها للعلماء الأوروبيين في عصر النهضة سوى الكتب الأربعة الأولى.

اقرأ أيضاً: علماء الآثار يستكشفون الجليد بحثاً عن كنوز تاريخية

جلب المستشرق والرياضي الهولندي المشهور جيكوب غوليوس الكتابين المفقودين، وهما الخامس والسابع، إلى جامعة لايدن، حيث اشتراهما لصالح الجامعة ضمن مجموعة مؤلفة من نحو 200 مخطوطة جمعها خلال رحلاته المختلفة إلى الشرق الأوسط.

تتناول الفصول الخمسون في المجلد الذي نشرته جامعة لايدن مؤخراً تاريخ العلاقات التي تجمع بين هولندا والشرق، خصوصاً الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تؤكد أن الهولنديين رأوا المخطوطات العربية للمرة الأولى في أوائل القرن السابع عشر.

شهد القرن السابع عشر بروز أول هولندي، وهو توماس إربينيوس، في مجال الدراسات الشرقية. وقد كتب محررو المجلد في الفصل الافتتاحي قائلين: "ركز إربينيوس على إصدارات الكتب العربية ومبادئ القراءة للطلاب، والأهم من ذلك، قواعد اللغة العربية التي شكلت عملاً مرجعياً ظل مستخدماً أكثر من قرنين من الزمان".

لكن أول هولندي "وطأت قدماه الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا على الإطلاق كان جيكوبوس غوليوس (1596-1667). وقد اشترى خلال رحلاته أكثر من 200 مخطوطة من الشرق الأوسط لصالح جامعة لايدن"، على حد قول المحررين. إلا أن "شهرة غوليوس تستند بصورة رئيسية إلى معجمه العربي اللاتيني، وهو مجلد ضخم طبعته شركة إلزفير (Elzevier) عام 1653. ويستند هذا العمل إلى المخطوطات المعجمية العربية التي حصل عليها خلال رحلاته".

إن المخطوطات التي اشتراها غوليوس لصالح مكتبات جامعة لايدن هي التي جذبت اهتمام العديد من الباحثين الذين أسهموا في المجلد الذي نشرته الجامعة مؤخراً. على سبيل المثال، يركز أحد الفصول على مخطوطة عربية تعود إلى القرن الحادي عشر، وهي ترجمة للأعمال الرياضية المفقودة المنسوبة إلى أبولونيوس. في الوقت نفسه، يتناول البحث 4 مخطوطات عربية أخرى اشتراها غوليوس لعرض بعض جوانب التقاليد العلمية التي كانت سائدة في أوج ازدهار الحضارة العربية والإسلامية.

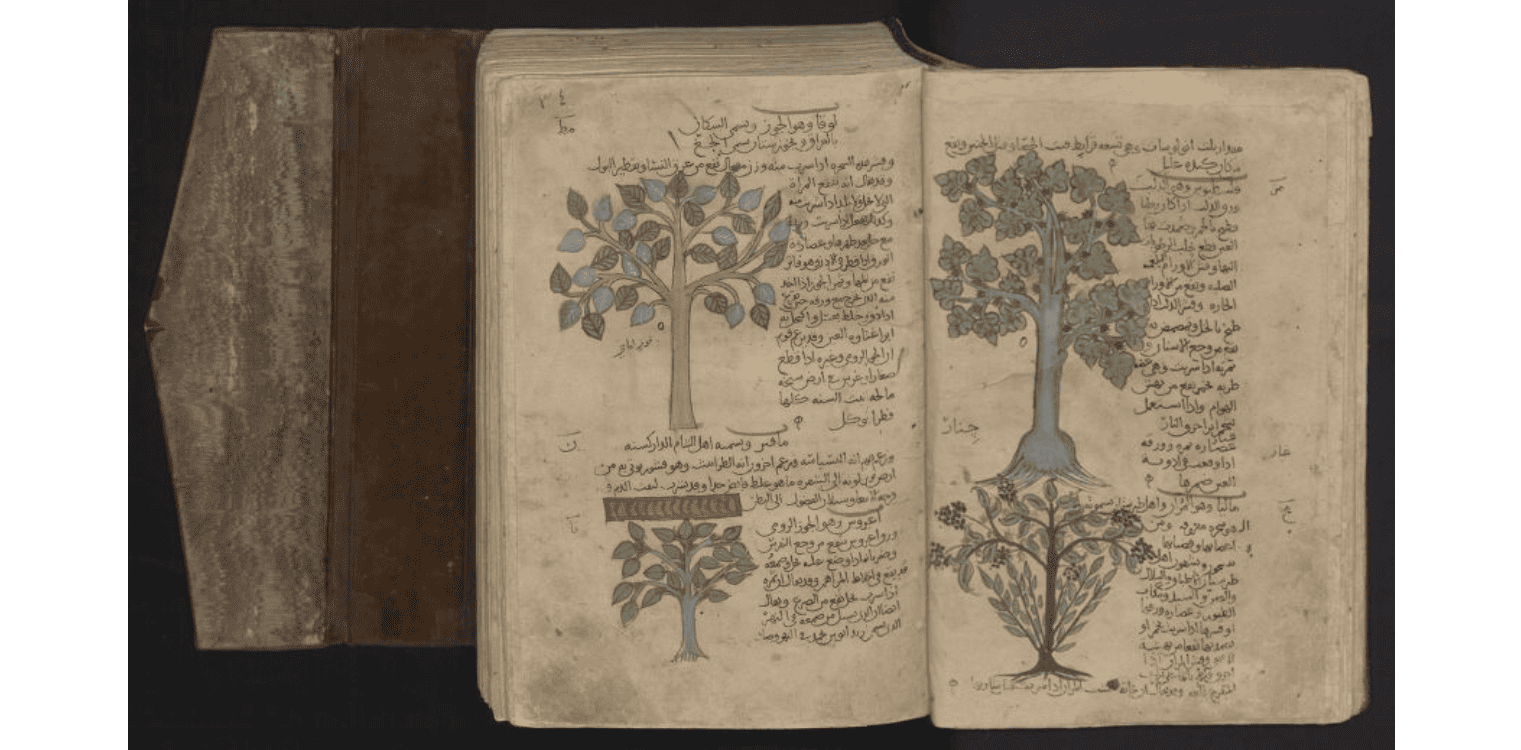

يقول عالم الرياضيات ومؤرخ العلوم الهولندي، يان بيتر هوخندايك، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني إن الترجمة العربية لأعمال أبولونيوس مذهلة، مضيفاً أنها إلى جانب دقتها العلمية، فهي مزينة بالصور الملونة ومكتوبة بخط عربي متقن أيضاً.

كما يقول: "إن خط الكتابة في بعض هذه المخطوطات رائع جداً، علاوة على أن الأشكال الهندسية مرسومة بعناية فائقة. هذه المخطوطات شاهدة على القدرات العقلية والانضباط وقوة التركيز وقوة الإرادة وغير ذلك من الصفات التي كان يمتلكها العلماء والكَتَبة أيضاً، والتي لم يعد يمتلكها الناس المعاصرون الذين أفسدتهم الأدوات والأجهزة والهواتف المحمولة وما إلى ذلك".

وفقاً للمحررين، فإن هذا المجلد "يعد مقدمة لأكثر من خمسين مساهمة من الباحثين وأمناء المكتبات الذين هم على دراية وثيقة بالجوانب المتنوعة للمجموعات (في مكتبات جامعة لايدن)، القديمة منها والحديثة على حد سواء".

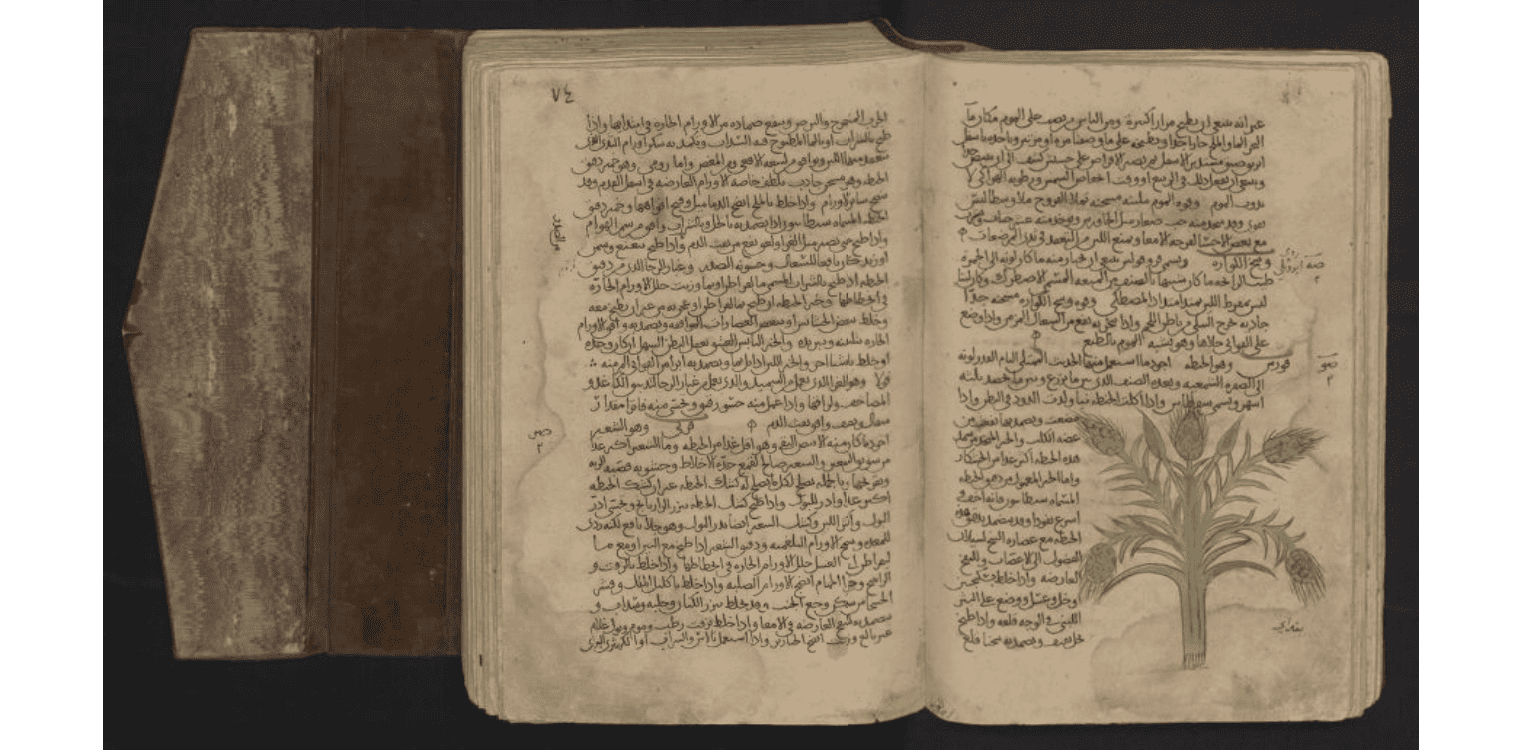

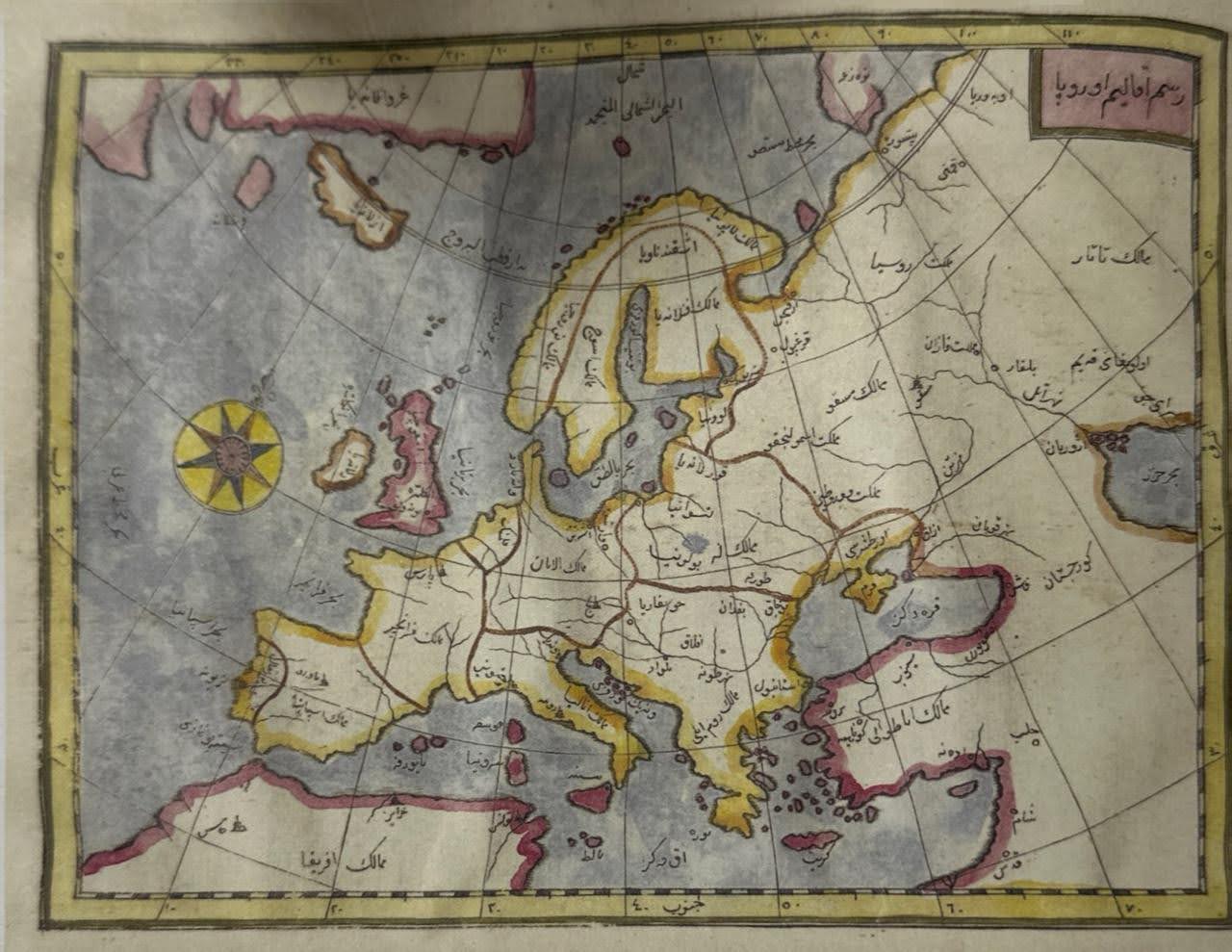

قراءة هذا المجلد ممتعة، إذ إنه موجه إلى العامة. وهو مزين بأسلوب رائع بمجموعة من الخرائط القديمة والصور والمقتطفات من المخطوطات العربية والتركية والفارسية. وإلى جانب الروايات والتحليلات التي تتناول التقاليد العلمية السائدة بين العرب والمسلمين في العصور الوسطى، فهو يتضمن سرداً لبعض الحكايات الخيالية من أدب الرحلات العربي، التي ما زالت تأسر العقول.

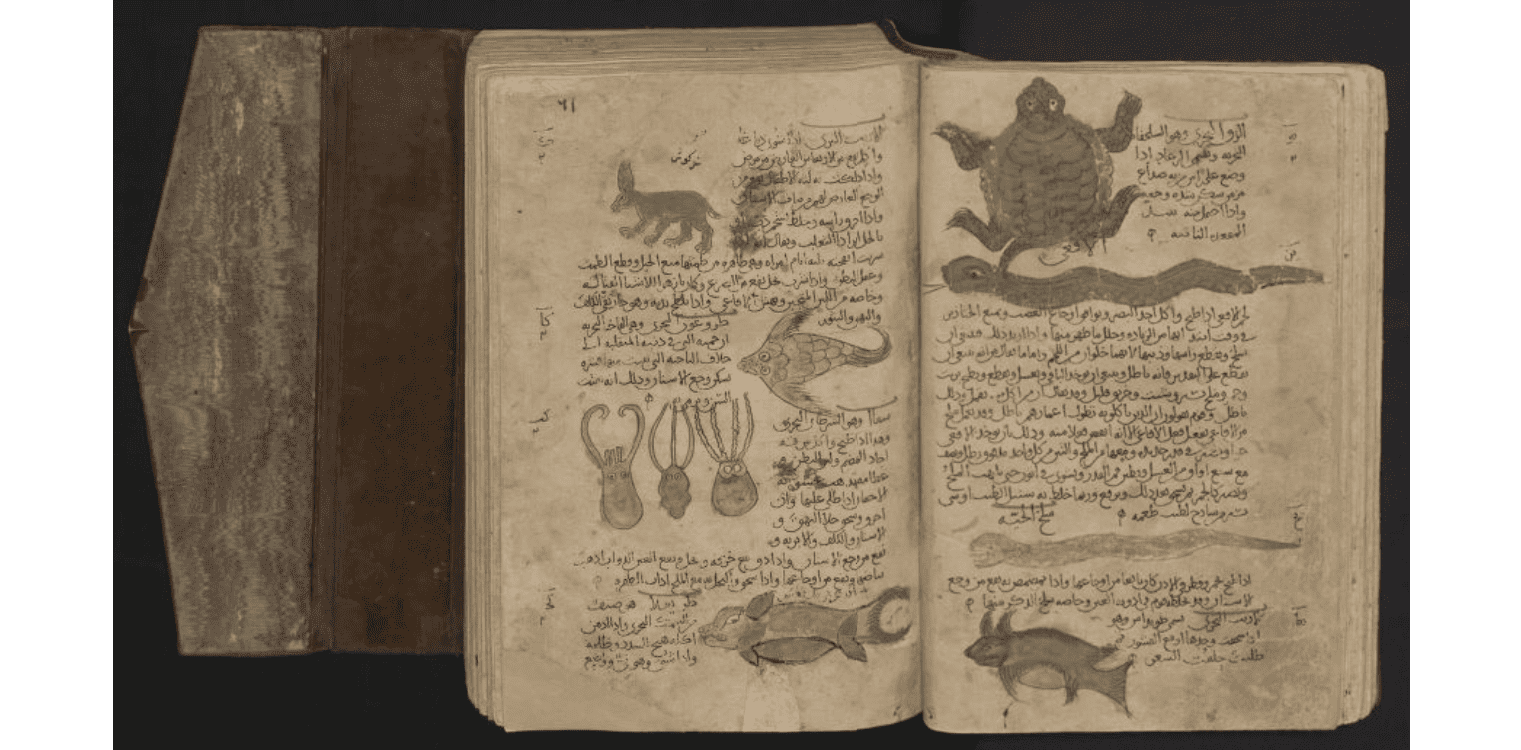

وجد العلماء في دراساتهم وتحليلاتهم أن المؤلفين كانوا غالباً ما يضيفون لمسة مسلية ممزوجة بالخيال إلى سردياتهم. حيث يقولون: "كثيراً ما كانت النصوص ممزوجة بالروايات الأسطورية، خصوصاً في التقارير التي تتناول الحدود الخارجية للعالم المعروف، حيث كانت قوانين الطبيعة غير ثابتة، وقد تحدث أشياء غريبة.

قد تنمو النساء في هذه الأماكن على الأشجار، وقد يكون للناس أذرع حيث توجد الآذان لدينا، وقد يصادف المرء جزراً يسكنها الرجال فقط أو النساء فقط. وقد ترك كل هذا آثاره في التراث المكتوب للشرق الأوسط، وفي التراث التصويري المرافق له أيضاً".

اقرأ أيضاً: كيف بنى المصريون القدماء الهرم؟ أدلة جديدة تكشف

في الجزء المخصص للمخطوطات العربية الذي يحمل عنوان "التراث العربي العظيم" (The Great Arabic Heritage)، ثمة تركيز على علم الدراسات الكونية إلى جانب الفلك والرياضيات وعلم الحيوان وعلم النباتات وعلم الكواكب وغيرها من العلوم.

ثمة تركيز على كتاب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" (Wonders of Creations and Rarities of Extant Beings) لعالم الدراسات الكونية المسلم الشهير ابن محمد القزويني، وهو عمل موسوعي يتناول وفقاً للمجلد "المخلوقات الصغيرة مثل البراغيث والديدان والقمل، وصولاً إلى الحيوانات الغريبة المحاطة بالغموض والأساطير".

قد يكون بعض هذه المخلوقات مجرد كائنات خيالية مثل السلحفاة التي "ربط البحارة سفنهم إليها، معتقدين أن هذا الحيوان الساكن الذي أصبح مغطى بالنباتات ليس سوى جزيرة"، ما يذكرنا بالمخلوقات التي نصادفها في رحلات السندباد البحري الشهيرة.

ومع ذلك، وكما يشير أحد الفصول الرائعة في المجلد، "يضطر المرء أحياناً إلى التخلي عن الأفكار المسبقة حتى يفهم هذه الأوصاف، ومن هذه الحالات مخلوق بحري وصفه القزويني بأن وجهه يشبه وجه رجل ذي لحية بيضاء، وجسمه كجسم ضفدع، وشعره كشعر البقرة، ويضاهي العجل في حجمه. قد يستغرق الأمر منا لحظة حتى ندرك أن هذا الوصف مناسب تماماً لأحد أنواع الفقمة".

يقول أستاذ التحليل العددي والنمذجة الرياضية في جامعة الشارقة، مصطفى زهري، إن المقتنيات الثمينة من "المخطوطات العربية في المكتبات الغربية، مثل مكتبات جامعة لايدن، تمثل سجلات لا تقدر بثمن للإنجازات الفكرية للحضارة الإسلامية، خصوصاً في الرياضيات والهندسة".

ويضيف قائلاً: "تضم المؤسسات الغربية، إلى جانب جامعة لايدن، وعلى وجه التحديد المكتبة البريطانية والمكتبة الوطنية الفرنسية، الآلاف من المخطوطات العربية والفارسية والعثمانية التي تحتوي على رسائل بحثية نادرة في مجال الهندسة. وتمثل هذه المجموعات صلة وصل بين الدراسات الأكاديمية القديمة والمعاصرة".

ومع ذلك، وعلى الرغم من الثروة المعرفية التي تنطوي عليها هذه المخطوطات، ما زال الكثير منها لم يخضع لدراسة كافية، ولا يمكن الكشف عن قيمتها التاريخية والرياضية الكاملة إلا من خلال زيادة التعاون وأعمال الرقمنة وزيادة إمكانية الوصول بين الباحثين الغربيين والعرب، على حد قول الأستاذ زهري.

في مقابلة عبر البريد الإلكتروني، أعرب منسق التعليم في جامعة أوترخت، ويلفريد دي غراف، عن تأييده لهذا الرأي، مؤكداً أن الدراسات لم تشمل سوى نسبة صغيرة فقط من مجموعات نصوص المخطوطات العربية والإسلامية. ويعزو ندرة الدراسات في هذا المجال إلى قلة الباحثين في الغرب ممن يتقنون اللغات الشرقية، مثل العربية والفارسية والتركية، التي كُتب بها معظم المخطوطات الإسلامية.

ومع ذلك، يضيف قائلاً أنه بمرور الوقت يظهر المزيد من الأعمال التي تبوح بأسرار النصوص القديمة يوماً بعد يوم، ما يساعد الباحثين على بناء "تصور عام لتطور العلم في التراث الإسلامي. في الغرب، ثمة اهتمام بالتقاليد العلمية الإسلامية، ليس فقط لأن هذه التقاليد كانت مهمة جداً لتطور العلم في أوروبا بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر، بل بسبب الطبيعة الجوهرية لإسهاماتها أيضاً".

جدول خطوط الطول والعرض الجغرافية في (ضمن نسخة معدلة من) الدليل الفلكي الذي ألّفه عالم الفلك والرياضيات الأمير أُلغ بك. المصدر: مكتبات جامعة لايدن.

وفقاً للأستاذ المختص بالحضارة الإسلامية في جامعة الشارقة، مسعود إدريس، فإن إحياء المخطوطات العربية والإسلامية يُعد من أصعب الأعمال التي يمكن أن يواجهها باحثو العلوم الاجتماعية، ويضيف: "تتطلب دراسات المخطوطات الإسلامية فهماً دقيقاً للتقاليد النصية والعلمية التي تجسدها.

تحتاج دراسة المخطوطات الإسلامية إلى معرفة متخصصة، تشمل علم دراسة الخطوط القديمة، والسياق التاريخي، والخبرة في مجال اللسانيات، والتخصص العلمي، وهي مجالات غالباً ما تكون غير ناضجة لدى الباحثين والأكاديميين المعاصرين".

نظم فريق من العلماء الغربيين –بالاعتماد على المخطوطات العربية الموجودة في مكتبات جامعة لايدن- ورشة عمل في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني من عام 2025، لتعليم المشاركين الطريقة التي استخدمها العلماء العرب والمسلمون لكتابة الأرقام في نظام عددي يحمل اسم "أبجد"، في إشارة إلى الأبجدية العربية، وهي نظام للكتابة من اليمين إلى اليسار.

نظام أبجد هو نظام عددي، حيث يمثل الحرف الأول "ألِف" -وهو أول حرف من الأبجدية العربية المكونة من 28 حرفاً- الرقم 1، ويمثل الحرف الثاني "باء" الرقم 2، وهكذا دواليك حتى الرقم 9، أما الأحرف الأخرى فتمثل المضاعفات التسعة للرقم 10 (من 20 إلى 100) وتليها مضاعفات الرقم 100 وصولاً في النهاية إلى الرقم 1,000.

قال ويلفريد، الذي نظم ورشة العمل: "استخدم العلماء في التقاليد الإسلامية نظام أبجد مع النظام الستيني الذي ما زال مستخدماً حتى اليوم لضبط الوقت (الساعات والدقائق والثواني) والزوايا (الدرجات والدقائق القوسية والثواني القوسية)".

هذه هي ورشة العمل الثانية التي ينظمها علماء غربيون في جامعة الشارقة خلال شهرين تقريباً لعرض مخطوطات عربية على المجتمع الأكاديمي العربي وبيان استخدامات الأدوات العلمية العربية والإسلامية في العصور الوسطى. وفي ورشات العمل هذه، طُلب من المشاركين قراءة الأرقام الأبجدية بالتفصيل على أسطرلاب قديم، وهو أداة فلكية عربية.

إلى جانب المخطوطة العربية التي وُجد فيها العملان المفقودان لأبولونيوس، يحتوي المجلد الذي نشرته جامعة لايدن على مقتطفات ودراسات تتناول مجموعة متنوعة من التقاليد العلمية السائدة بين العرب في العصور الوسطى.

يحلل أحد الفصول في المجلد شكلاً يعود إلى مخطوطة من القرن الحادي عشر تُنسَب إلى المؤتمن بن هود، ملك سرقسطة بين عامي 1081 و1085. ويبين الفصل كيف تمكن العلماء المسلمون من حل لغز هندسي يوناني قديم قبل نحو 500 عام من حل المعضلة نفسها في أوروبا. ووفقاً للفصل، فإن حل العلماء المسلمين لهذا اللغز "هو جزء من موسوعة رياضية ضخمة تحمل اسم ’كتاب الكمالات‘ (Book of Perfections)، الذي بقي جزء صغير منه محفوظاً حتى الآن".

يستشهد الفصل بمخطوطة عربية أخرى تعود إلى القرن الرابع عشر، حيث يظهر كيف استطاع العلماء المسلمون تحديد الإحداثيات الجغرافية لما لا يقل عن 160 مدينة بدرجة عالية من الدقة وبأقل هامش للخطأ.

يقول الأستاذ هوخندايك: "تظهر أسماء المدن باللون الأسود، أما الأرقام الحمراء فهي خطوط الطول بالدرجات والدقائق، وخط العرض بالدرجات والدقائق. الأرقام مكتوبة وفق نظام أبجد الذي يعتمد على الأحرف والذي يستخدمه معظم علماء الفلك، حيث يقترن كل حرف بقيمة عددية. يبدأ العمود الأول بمواقع موجودة في محافظتي أذربيجان الغربية والشرقية في إيران اليوم".